「PCRけんさ」ってよく聞くけど、どんなもの?

コロナウイルスの検査として知られるようになった「PCR」。

ただ、サイトで調べても専門的な内容ばかりで、子どもにきちんと説明できるパパ・ママってあまりいませんよね。

でも実は、PCRってとても単純なしくみで、カレーを作るように誰でもできる簡単な技術なんです。

(もちろん、包丁や火を使うのと同じように、危険もいっぱいありますが)

今回は、分子生物学が専門で毎日のようにPCR実験をしている私が、小学生にもわかるようにやさしく解説いたします。

この記事を読めば、分子生物学がざっくりわかるだけではなく、科学とテクノロジーがもたらす未来への夢もふくらんできますよ。

ではさっそく、あなたをバイオテクノロジーの世界へとご案内しましょう。

「ぴーしーあーる(PCR)」とは?

「PCR検査(ぴーしーあーるけんさ)」は、コロナウイルスに感染しているかどうかを調べる方法の一つで、ニュースなどにより広く知られるようになりました。

ひとことでいうと、PCRは「短時間で目的の遺伝情報を増やす方法」。

コロナウイルスだけが持つ特別な部分を増やして検出することで、ウイルスの有無を調べることができる技術です。

(なんのこっちゃわかりませんよね、くわしくは後述)

PCRは、1983年にアメリカの科学者キャリー・マリスによって考え出されました。

彼はこの功績で10年後の1993年にノーベル賞を受賞しています。

PCRは画期的でありながらアイデア自体は単純なため、いろいろな実験や検査に応用され、世界中で医学やバイオテクノロジーの進化に役立てられています。

来日したマリスが上皇后さま(当時は皇太子妃殿下、美智子さま)とかわしたエピソードがステキなので、ちょっとご紹介します。

PCRのアイデアが浮かんだとき、キャリー・マリスは彼女とドライブデート中だったといいます。

それを聞いた美智子さまはマリスに、

「では、奥様がその時となりにいた女性ですか?」

とたずねられました。

正直なマリスは「いいえ、違います」と否定。

「でしたら、あなたはもう一度ノーベル賞をおとりになれますね。」

美智子さまは、このようにご返答されたとのことです。

(意味わかるかな?)

2人の女性への気遣い、そしてマリス自身への前向きなコメントが見事です。

(私が学生のときに聴いた話なので、内容はうろ覚えで真偽はわかりません。情報お持ちの方はぜひコメントお願いします)

「PCR」は目的の文字を大量コピーするしくみ

ウイルスがいるかどうか調べるには、2つのむずかしさがあります。

2.ウイルスとヒトの持つ物質は似ていて、区別が難しい

もしウイルスの姿が見えたり、

「ぼくいるよ」

とか言ってくれたら、ラクですよね。

でも残念ながら、小さすぎて光学顕微鏡じゃ見えないし、しゃべってもくれません。

(電子顕微鏡でようやく見える)

さらに、コロナウイルスは主に「タンパク質」「脂質」と「核酸(RNA、遺伝情報)」からできていますが、これらの物質はヒトも持っているので、区別するのはとっても困難です。

実際、ヒトの細胞はウイルスを自分の一部とカン違いしてだまされるほど。

PCR法は、この2つの困難をクリアする方法なんです。

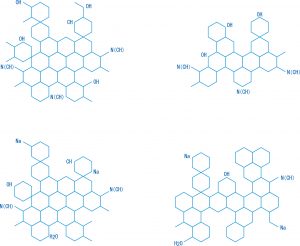

PCRは英語の「polymerase chain reaction」の頭文字をとった略語で、日本語なら「ポリメラーゼ連鎖(れんさ)反応」と呼ばれます。

って、まだ何のことだかさっぱりわかりませんよね。

「ポリメラーゼ」というのは、いわば遺伝情報の「印刷屋さん」。

ウイルスやヒトなどが持っている自分の情報(遺伝情報)を書いた「本」の一部を、コピーしてくれる酵素(こうそ)の一種です。

その「ポリメラーゼ(印刷屋さん)」が、「連鎖(何度も)」して「反応(しごと)」することで、ウイルスの「遺伝情報(本)」の一部をたくさんコピーしまくります。

ヒトもウイルスも、同じような言語(RNAやDNAといった核酸の塩基配列)で本が書かれているので、どちらのものか区別がつかず、文字自体も小さいため見分けることはとてもむずかしいです。

でも、「プライマー(文字の見本)」を手がかりに、「ポリメラーゼ(印刷屋さん)」がウイルスにしかない文字列を見つけて大量にコピーし、判別できるほどモリモリに増やしてくれるのです。

もしウイルスがいない場合は、この文字列はコピーされないので、何も増えません。

こうして、大量に増えたウイルスの文字情報の有無で、感染したかどうかを区別することができるのです。

PCRの3段階(一回のコピー)

1.熱変性(文字をスキャンできるように、ページをしっかり開く)

2.アニーリング(目的の文字列をスキャンし、コピー開始の印をつける)

3.伸長(アニーリングした位置からコピーする)

*1~3を30~40回繰り返す

実際のPCRの検査はこんな感じ

厚生労働省とえらい先生たちがまとめた資料をもとに、どんな検査がおこなわれているのか現場を想像してみましょう。

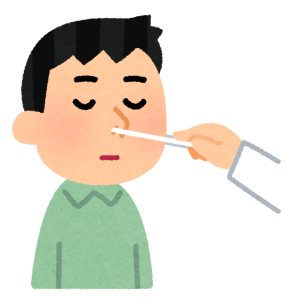

どこを調べるの?(検体)

コロナウイルスは、主に呼吸をおこなう口や鼻からヒトの体に入りこみます。

ウイルスがいそうな次の部分から、直接または綿棒やカテーテルといったやわらかい管でサンプル(検体)をとり、それをPCR検査してもらうことになります。

しらべる部分(検体)は、優先順に次のようなところです。

・鼻やノドの奥からとった液(鼻咽頭ぬぐい液・気道吸引液)

・ツバ(唾液)

・肺を洗った液(肺胞洗浄液)

・血液の一部か全部(血清、全血)

・うんち・おしっこ(便・尿)

(その人の元々の病気や症状の有無、感染してからの日数によって、調べる部分はかわります)

検体はどうやって運ばれるの?

鼻やのどから採った検体は、PCRをおこなう特別な検査室に運ばれます。

途中でウイルスが壊れてしまったり、もれ出してしまったら大変。

だから、運び方にもたくさんのルールが決められてます。

その一例を見てみましょう。

(「ウイルス輸送液」と呼ばれる専用の液、または「PBS」や「生理的食塩水」といった生体液に近いもの)

こうやって、微量な検体が失われたり漏れ出たりしないよう、厳重に運んでいるんですね。

PCRはどんなふうに行うの?

検体が検査室に運ばれると、必要に応じて調べやすく加工処理します。

(遠心分離、濃度調整、熱処理など)

次に、小さくて頑丈なPCR専用の容器に、検体と次のような材料をを混ぜ合わせます。

一緒に入れるのは、PCRに必要な「ポリメラーゼ(印刷屋さん)」、「プライマー(調べたい文字列の一部)」、「ヌクレオチド(インク)」などです(すぐ検査できるようにセットになっています)。

これを、サーマルサイクラーという温度を調節するマシンに入れます。

このマシンも年々進化して、性能は上がったのに炊飯器くらいコンパクトになり、値段も数十万円まで下がってきました。

しかも、一般的なマシンなら一度に100件近い検査を行うことができます(実際の検査はどうかわかりません)。

あとは自動でPCR反応(「ポリメラーゼ(印刷屋さん)」によるウイルスの「遺伝情報(本)」の「PCR反応(コピー)」)が開始されます。

30~40回ほどコピーをくりかえすため、その分時間がかかります(数時間)。

検出しにくい場合などは、PCRを2回以上行うこともあります(nested-PCR)。

最後にコピーされた遺伝情報を検出します。

増えていれば「陽性」、増えなければ「陰性」と結果が出されます。

PCRの「すごいところ」&「注意がいるところ」

PCRの技術は何がすごいのでしょうか。

そのすごいところ、そして注意点について挙げてみます。

すごいところ(メリット)

PCRはノーベル賞を受賞するに値する、すごいところがたくさんあります。

・混ぜて温度を調節するだけのシンプルさ

・材料の準備が早くて容易

用意するプライマーの設計、温度や反応させる時間、試薬の濃さ、「ポリメラーゼの種類」など、ちょこっと変えるだけで検出の効率を上げたり、逆にわざと条件をゆるめてみたり、アレンジが無限にできます。

例えば、コロナウイルスのようなRNAを増やすRT-PCR、増やしにくいものを2段階以上で確実に増やすnested-PCR、細菌の遺伝子を直接確認するコロニーPCRなどが知られています。

また、感度を下げて似ている別の遺伝子を探したり、プライマーを細工することで簡単に遺伝子クローニングや組み換えを行うこともできます。

私も、状況に合わせてぴったりの条件をさがしながらいろんなPCRの実験をしていますが、その可能性は無限といえます。

また、抗体をつくるのに数カ月もかかる抗体検査と違い、遺伝情報さえわかればすぐにPCRに必要な材料を準備できるのも、大きな利点です。

注意がいるところ(デメリット)

万能に見えるPCRにも、弱点があります。

・少し時間がかかる(今は6時間程度といわれている)

・病原体を扱う場合、感染のリスクがある

PCRは小さな容器で同じような実験をくりかえします。

何百、何千とやっているうちにサンプルを間違ったり、飛び散って別の容器に入ってしまったり。

こういったミスによりコンタミ(汚染、コンタミネーション)による失敗は実際におきてしまってニュースになっていましたね。

PCRはわずかな核酸も検出できてしまうため、少しでも別のサンプルが混じってしまうと正しい検査ができません。

また、「偽陽性(ぎようせい)」「偽陰性(ぎいんせい)」といって、正しい結果が得られないこともあります。

理由としては、反応条件が微妙に合わず目的でない核酸が増えてしまったり、逆にウイルスがいるのにうまく増えなかったりすることがあるためです。

あるいは、検体をとるときに、ウイルスがいるのにうまく採取できなかったときも、偽陰性となってしまいます。

また、抗体検査と比較して、時間がかかるのもデメリットと言われています。

といっても、一昔前のPCRにくらべれば試薬や機械の性能も上がって、ずいぶん正確でスピーディになりました。今後、さらに改善・改良されていくと思います。

また、検体採取や検査をする段階で、ウイルス感染のリスクもぬぐいきれません。

(これは他の検査も同じですが)

何事も100%はありえませんよね。

こういったミスが起こらないように、医療関係者の方々は努力を重ね、日々慎重に検査をおこなっています。

分子生物学が気になったらおすすめの本

目にみえないミクロの世界で、こんな検査が行われているなんて驚きますよね。

このような分子生物学が脚光を浴びて進化してきたのは、20世紀後半から。

もちろん今も目まぐるしい勢いで、ますます研究が激化しています。

そんなホットで興味深い分野が気になったあなたに、おすすめしたい本をいくつかご紹介します。

ワトソン&クリック―生命のパズルを解く

(丸善コミックス (10)) 単行本 – 1994/10/1

定価:1,214円

(絶版、中古参考価格200円)

1953年にDNAの研究でノーベル賞を受賞したワトソン・クリックの実話マンガ。

小学生から大人までスイスイ読めるコミックでありながら、事実に基づいた本格的な描写にワクワクします。

緊迫した研究現場と、主人公たちの対照的な性格が印象的で、分子生物学の黎明期を体感。

この一冊は、私が文系から理系に転身したきっかけの一つとなりました。

残念ながら絶版になったようですが、中古で安く売られているので、ご興味があればチェックしてみてください。

マンガ 生物学に強くなる 細胞、DNAから遺伝子工学まで (ブルーバックス)

講談社 2014/07/18

1,210円

こちらもコミックですが、教科書以上の内容まで学べる中学生~高校生向け。

細胞、DNA、遺伝子工学まで、わかりやすい図解で生物のしくみが一目瞭然。

高校の生物部員4人が、国際生物学オリンピックめざして大奮闘する内容で、ひととおりの基礎が学べます。

バイオテクノロジーのおもしろさに目覚めたあなたに、イチ押しの一冊。

まとめ

今回は、話題のPCR検査について、小学生でもわかるようにできるだけやさしく解説しました。

・「PCR」は、目的の文字を大量コピーするしくみ

・実際のPCR検査はこんな感じ(検体・運搬・検査反応)

・PCRの「すごいところ」&「注意がいるところ」

・分子生物学が気になったらおすすめの本

ざっくりと、分子生物学のすごさやPCR検査の流れが想像できたのではないでしょうか。

バイオテクノロジーは未来の可能性が大きい一方で、遺伝子組み換え食品やクローン人間など、暴走が問題視される分野でもあります。

コロナウイルスを「正しく恐れる」のと同じように、バイオテクノロジーも正しく理解して向き合うことが、今を生きる私たちには必要かもしれません。

何が入っているか分からないカレーを恐れて食べない、それはもったいないこと。

どんな具材が入っているのかを知り、包丁や火を使うお母さんの大変さを想像すれば、もっとおいしく安心して食べることができますよね。

そうすれば、マリスがPCRをひらめいたように、味わったことのないおいしい発見が生まれるかも?

これを機会にバイオテクノロジーに興味をもつ若い世代が増えると、うれしいです。

参考サイト

- https://www.mhlw.go.jp/content/000641267.pdf

- https://www.niid.go.jp/niid/images/pathol/pdf/2019-nCoV_200602.pdf

- http://www.biken.osaka-u.ac.jp/news_topics/detail/1118

- http://www.biken.osaka-u.ac.jp/news_topics/detail/1092

コメント