2020年12月、『戦国みにまる』の第二弾「江州越州編」がクラウドファウンディングに登場しました。

拙作アナログカードゲーム「戦国みにまる」第二弾「江州越州編」のクラウドファンディングを立ち上げさせていただきました!

数量限定で第一弾とのセット購入や先着50名で割引もあります!

その他のコースも盛りだくさんですので、この機会をお見逃しなく!よろしくです!https://t.co/3XabCs9JUC— Shigeki (@shigekixmini) December 23, 2020

ファミリーで楽しめるのはもちろん、遊びながら「思考系・知識系」の知育効果も期待できるユニークなカードゲーム。

親しみやすい武将キャラがますます充実し、SNS上でも続編への期待の声が高まっていました。

数量限定の自作ゲームのため、手に入れるならこのチャンスは見逃せません。

ただ、店頭に並んでいないためレビューも少なく、購入を迷われている方も多いのでないでしょうか。

『戦国みにまる』って一体どんなゲーム?

どうやったら手に入るの?

この記事では、『戦国みにまる』第一弾「甲相駿編」について、遊び方から応用テクニック例・アレンジ遊び方まで、カドゲファン目線で余すところなくお伝えします。

おうち時間が増えた今、ぜひ一味違うカードゲーム『戦国みにまる』で楽しく脳トレしてみませんか。

『戦国みにまる』ってどんなカードゲーム?

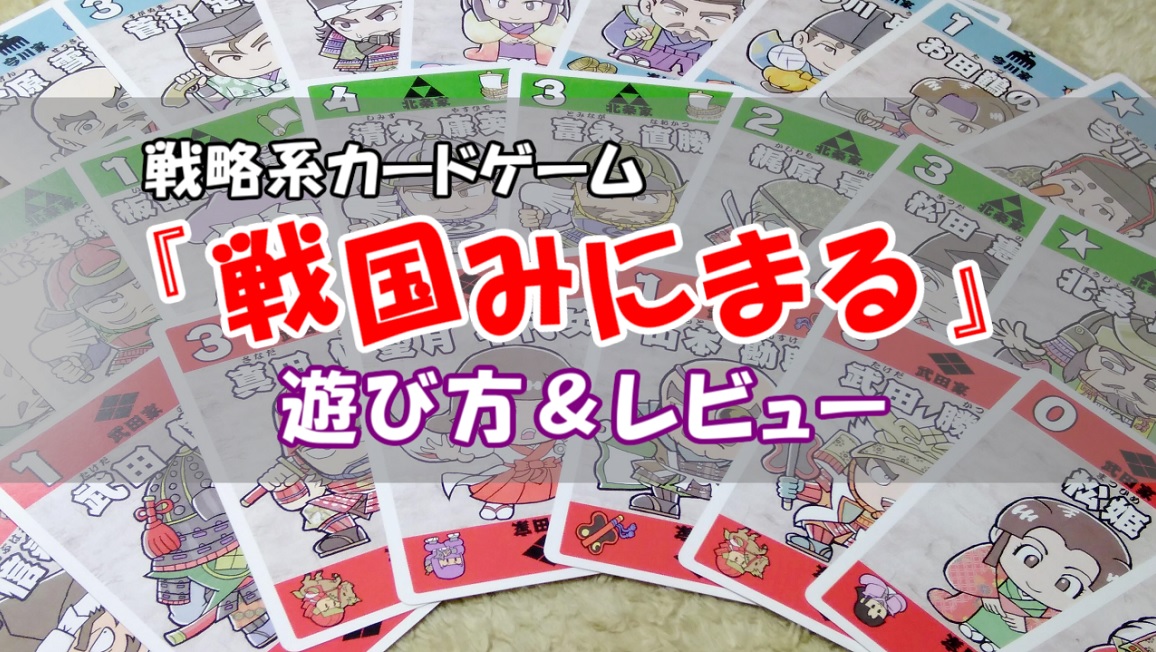

『戦国みにまる』は、敵の城を攻めたり自分の城を守ったり、相手との駆け引きを楽しむ戦略系ゲームです。

このゲームの醍醐味は、いかにタイミングよく12種のシンボルマークを駆使するかで、勝負の行方がダイナミックに変わるところにあります。

動画:『戦国みにまる』で遊んでみた

(都合につき「ダイジェスト」版です。準備が整い次第ロングバージョンにさしかえます)

『戦国みにまる』は、一個人であるShigeki氏が起草から製作まで手がけたオリジナルゲームです。

ユニークな武将や姫君のイラストが特徴で、2020年リリースされた第一弾「甲相駿編」では自作とは思えないクオリティの高さで注目を集めました。

2020年12月、熱い声援にこたえるように待望の続編「江州越州編」のクラウドファウンディングがスタートし、のちに拡張版の第三弾のリリースも控えるなど、今後が楽しみなカードゲームのひとつです。

【ゲーム概要】

| ゲーム名 | 『戦国みにまる』甲相駿編 |

| プレイ人数 | 3~4人 |

| プレイ時間 | 40~60分 |

| 対象年齢 | 7歳以上 |

| ジャンル | 戦略系 |

| 販売時期 | 2020年 |

| デザイン&アートワーク | Shigeki氏(しげまん) |

『戦国みにまる』誕生に至る裏話などをうかがった、こちらの記事もぜひどうぞ。

『戦国みにまる』はこんな人におススメ

最近「鬼滅の刃」の大ブームで、古風なテーマや和風キャラの人気が再沸騰中ですね。

『戦国みにまる』のカードは、歴史を題材にしつつもデフォルメされたかわいいイラストで、誰にでも親しみやすいデザインになっています。

みんな一度はあこがれる戦国武将や姫君がたくさん登場するので、心惹かれる人も多いはず。

また、頭脳戦だけでなく運しだいで大逆転のチャンスがあるゲームなので、大人と子どもが対等に遊べて家族で楽しむのにぴったりです。

・ゲームや歴史が好きな小学生の男の子

・かわいいイラストが好きな小学生の女の子

・マイナー武将も愛する「歴女」「城ガール」「歴史マニア」さん

・子どもと遊んで脳トレしたいお父さん・お母さん

「子どもを歴史好きにしたいな」というパパ・ママにも、遊びながら歴史に親しめるゲームとして一押しです。

『戦国みにまる』のゲーム内容物

『戦国みにまる』の内容物はこちら。

武将カード

武将カードは、赤・青・緑の3勢力に色分けされており、各19枚ずつあります。左上(右下)の数字はそのカードの戦力を表しています。

右上(左下)のシンボルマークはその武将カードの特殊効果を表しています。

城カード

15枚あり、3・5・10点の3種類の得点が数字で示されています。

右上(左下)のシンボルマークはそのカードの弱点を表し、攻める際のポイントになります。

『戦国みにまる』のプレイ準備

武将カード・城カードを含む全てのカードをよくシャッフルします。

各プレイヤー(3~4人)に7枚ずつ配ります(相手に見られないようにしましょう)。

残ったカードは「山札」として裏返しに置きます。

山札と区別して「捨て札」置き場も準備しておきます。

中央はカードを並べるために、広めにスペースをとっておきましょう。

『戦国みにまる』ルールと遊び方

『戦国みにまる』の遊び方について、説明します。

スタートの人を決めて、時計回りに手番をおこないます。

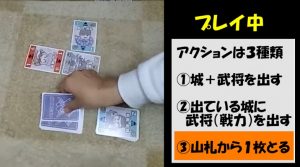

自分の手番でできることは3種類

自分の手番では、次の3つのうちいずれかのアクションをおこないます。

(1)城をたてる(城カードを出す)

城カード1枚とそれを守る武将カード1枚をセットにして、自分視点の向きで出します。

※場に城カードがすでに出ていても新しい城カードを出すことができ、上限はありません。

(2)城を攻める(武将カードを出す)

すでに場に出ている1つの城カードに対して、武将カードを自分向きに1枚出します。

(特殊条件によっては、一度に複数の城カードに対して出すことも可能➡後述)

出せる武将カードには2つの条件があります。

・勢力(カラー)の条件

1つの城カードに対して、他のプレイヤーがすでに出している勢力(カラー)の武将カードは使えません(4人でプレイする場合、すでに3勢力出ていると自分は出すことが出来ません)

すでに自分が武将カードを出している場合は、それと同じ勢力しか出すことができません。

・戦力の条件

城に対して、最も戦力の合計値が高い他のプレイヤーと同じ(拮抗)またはそれ以上になる武将カードを出さなければなりません。

※それぞれ特殊効果の例外があります。

(3)パス(山札から1枚取る)

カードが出せない(または、出せても意図的に出さない)場合は、山札から一枚カードをとります。

城カードを武将の戦力で奪い合う

城カードを出して手番が1周した時点で、その城に対する自分の戦力合計が他のプレイヤーより高い場合は、その城カードを獲得できます。

(自分以外のプレイヤーが誰も攻め込んでいない場合も、城を獲得できます)

もし同じ得点のプレイヤーが複数いた場合(拮抗状態)、カードを獲得することはできず、勝負は次の一周へと持ち越されます。

【重要】ゲームの醍醐味「特別ルール」

このゲームの核心というべき特別ルールが、大きく2種類あります。

大きく勝敗の行方を左右するので、しっかり戦略をたてて出すカードを見極めてね。

シンボルマーク

(公式サイトより画像お借りしました)

武将カードには12種類のシンボルマークのいずれかが記されています。

その効果を上手く使うと、ゲームを有利に進めることができます。

*すでに出されたカードや自分の手札の状況から相手の手札を予想するのも、戦略の一つです。

詳しいルールは、公式サイトをご参照ください。

【重ね出し】同時に出せる武将グループ

(公式サイトより画像お借りしました)

武将カードを一度に2枚以上出せる特別な組み合わせがあります。

一度に大きな戦力を投入することができ、一気に形勢逆転できるチャンスになります。

(※一度に複数の城カードに対して出すことも可能)

終了条件

山札がなくなった時点で、終了です。

それまでにゲットした城カードの合計得点で勝敗が決まります。

ただ、手札に城カードが残っていた場合、ペナルティとして城カードのポイント分が差し引かれます。

高得点の城をうっかり残しちゃうと、足元をすくわれるので要注意だよ

ゲームが盛り上がるプロ仕様BGM

作者Shigekiさんの本業は、なんとゲームミュージック・サウンド制作。

そんなShigekiさんによる、プロ仕様のダイナミックなBGMも用意されています。

壮大で躍動的なサウンドは、かっこよくて迫力満点!

『戦国みにまる』で遊ぶとき、一層テンションが高まりますよ。

『戦国みにまる』技ありテク3選

「強者が足元をすくわれる」なんてことは、戦国時代では日常茶飯事。

そんな予想外でトリッキーな戦略がカードで再現できるのも、『戦国みにまる』の面白さの一つ。

そんな大人もうなる技ありテク3例をご紹介します。

こんな変化球を駆使できたら、し烈な戦いを制することができるかも!?

(1)即断力がモノをいう「引き際テク」

このゲームをやっていると、どうしてもある二択に迫られることがあります。

城を諦めるか、まだ続けるか。引き際も重要なポイントです。

たとえ得点の大きな城であっても、勝ち目のない争いに戦力を投入するのは、ムダというもの。

劣勢と感じたら、いさぎよく諦めるのも肝心です。

そうしないと、強い武将を浪費して、他の城も攻めることができなくなってしまいます。

競争率の高いハイスコア城を横目に、ロースコア城で「漁夫の利」をねらうのも技あり戦略のひとつです。

(2)敵を読み、時を見計らう「タイミングテク」

強力な大名カードは、後に同じカードを出したプレイヤーの方が戦力が上になってしまいます。タイミングを間違えて敵より先に出してしまうと、敵に城を獲られてしまいます。

相手の様子をうかがいながら、カードを出さなくてはなりません。

すでに出たカードをしっかり覚えておけば、敵のカードを予測することが可能です。

こんな落とし穴にも要注意。

たとえば、姫カードが最強となる「外交」効果がきいている城の場合で考えてみましょう。

拮抗状態(同点で誰も城を取れない状態)のまま、手番が一周まわって誰も姫カードを出さなかったとします。でも、それは誰も姫カードを持っていないという証拠にはなりません。

後に姫カードを出した人の勝ちなので、出すタイミングを見計らっているだけかも。

誰も出さないからと油断して先に姫カードを出すと、その直後に別の姫カードを出されて城を奪われるなんてこともあります。まさに、駆け引きとタイミングが命!

(3)敵に城を渡さない、自爆的「強制終了テク」

山札がなくなったら、どんなに勝負が白熱していても強制的に「ゲーム終了」。

それを逆手にとって、相手のチャンスを奪うのがこの自爆テクです。

山札が少なくなってきたら、残りの枚数をよく観察しておくことが重要。

今出ている城カードに対して、自分に勝機がないとき、あるいは、たとえ自分にチャンスが残っていても敵に城を盗らせたくないとき。

意図的にパスして山札を取り、敵の手番の前に合戦を強制終了させる高度なテクニックです。

『戦国みにまる』レビュー

実際に遊んでみた子どもたちの感想です。

考えるチカラが身に付きそう

いきなり模範的な感想をありがとうw。

でもこれはホントで、同時にいろんなことを考えなくてはいけない頭脳戦のゲームなので、終わったあとの脳のスッキリ感が爽快。

やればやるほど、コツがわかって楽しくなる

やればやるほど、相手も強くなるから疑心暗鬼になる(笑)

何度やっても飽きないどころか、やればやるほど高度な技が飛び出して楽しくなっていくこのゲーム。

とくに子どもは、ルールの飲み込みも早く、考えるチカラがどんどん向上していくのが分かります(その反面、大人の脳ミソの固さを実感します)。

武将のイラストがかわいい

これは『戦国みにまる』の一番の特徴。

どの武将もユニークで細かいところまで作者の愛情が感じられます。これをきっかけに、歴史や武将に興味を持つ子どもも増えそう。

お城が覚えられる

ちなみに、長女が最初に覚えた城は北条氏の「玉縄城(たかなわじょう)」だそう。

『戦国みにまる』第一弾で登場する15の城は、いずれも実在した城郭。

復興天守のある城もあれば、ややマニアックな土の城もあり、バラエティに富んでいます。興味をもったら実際に足を運んでみたくなりますね。

キモかわいい武将ほど印象に残って覚えられる

ちなみに、次男がお気に入り(?)のキモイほどかわいいのは、瞳がおちゃめな「寿桂尼(じゅけいに)」だそう。ただでさえ印象深いイラストの中でも、ひと際ユニークです。

あなたの脳裏に焼きついて離れなくなるのは、どの武将かな?

最後の山札がなくなりそうになったら、ドキドキする

山札が無くなる最後の瞬間こそ、最高潮に盛り上がるときかもしれません。

一番勝ちだと思っていた人がラストで10点の「城カード」を引いてしまって(マイナス10点となる)大逆転!!・・・なんて可能性もあって最後まで緊張はノンストップ。

アレンジ遊び『戦国minimarUNO』

すぐできる非公式アレンジ遊び『戦国minimarUNO』をご紹介します。

僕が考えてみたよ

誰もが知っているカードゲーム『UNO』のアレンジで、手軽にスキマ時間にゲームを楽しめます。

簡単なので、サクッと遊びたいとき、ぜひお試しあれ。

遊び方

基本的には『UNO』と同じ。

『戦国みにまる』の勢力カラーと武将戦力ポイント(数字)を生かしたルールとなっています。

【準備】

武将カード(城カードをのぞく)をシャッフルして、7枚ずつプレイヤーに配ります。

残りを山札として裏向きで中央におき、一枚を表にして場に出します。

【ルール】

場に出ているカードと同じカラー(勢力)、または同じ数字(戦力)のカードがあれば、手番で出すことができます。出せなければ、山札から一枚とります。

*同じカラーかつ同じ数字のカードは、同時に2枚以上出すことが出来ます。

*大名カードが出たら、次の手番の人は無条件に山札から3枚とらなくてはいけません。

(もし大名カードをもっていれば3枚取らなくてもよく、その次の人が+3枚(6枚)取らなければならない。さらに次の人も大名カードを出せば、その次の人が+3枚(9枚)取らなくてはならない)。

*姫カードが出たら、次の手番の人は一回スキップされます。

手札が先になくなった人が勝ちです。

このほかにもいろいろ好きなルールを考えて、あなただけのアレンジ遊びも楽しんでみてください。

まとめ

今回は、カードゲーム『戦国みにまる』について、基本の遊び方からアレンジまで、実際の楽しみ方についてお話しました。

第二弾、第三弾でも、コミカルな武将たちもさらに充実して、楽しさ爆増まちがいなし。

やってみたいなと思ったら、ぜひ支援者として出資してみましょう。

手に入れる方法は、今のところ購入型クラウドファウンディングのみとなっています。

資金を集めて商品を生産するシステムなので、支援者は作者を直に応援することができます。ゲーム誕生にたずさわれる感覚で、親近感も強まりますよ。

ぜひ、クラウドファウンディングに参加して、このレアなゲームを楽しんでみてください。

コメント